Burundi : Le défi de Sinduhije — Transcender l'ethnie « au milieu du Génocide »

La trajectoire singulière d'un journaliste devenu opposant politique au Burundi

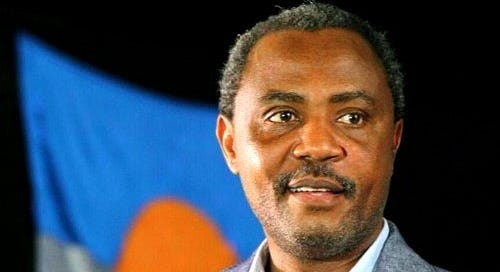

En juillet 1998, alors que le Burundi peine encore à se relever des massacres interethniques, un jeune journaliste burundais publie depuis les États-Unis un texte incandescent : « Ijambo : Dire la vérité au milieu du Génocide » (télécharger ici sa version française). Intrigué par sa lucidité, je contacte son auteur, Alexis Sinduhije, près de trois décennies plus tard. Il m’accorde, le 27 avril 2025, un entretien exclusif où il revient sur ce texte et un parcours marqué par des ruptures, des alliances controversées et un long exil.

La naissance d'une conscience critique (1993-1998)

Le périple de Sinduhije s’enracine dans la douleur « au milieu du Génocide ». Lors de notre entretien, il confie avec gravité avoir « perdu plus de cent membres de ma famille paternelle à Karuzi, assassinés en 1993 par des Hutus en raison de leur identité Tutsi ». Cette tragédie aurait pu nourrir un repli identitaire, pourtant il opte pour un choix radical d'impartialité : « j'ai maintenu mon engagement envers l'éthique journalistique », souligne-t-il.

Son texte « Ijambo », composé aux États-Unis d’Amérique, n'incarne pas un manifeste politique mais un acte de vérité brute. « Les journalistes ont délibérément choisi de ne pas rapporter les crimes commis par leur ethnie », y affirme-il, fustigeant la compromission d'un journalisme ethniquement biaisé.

Ce positionnement lui valut d'être perçu comme un « traître » par sa communauté des tutsis. Même sa femme et ses frères lui ont demandé « d'arrêter ce genre de reportages. Ce qui distingue Sinduhije n'est pas seulement sa critique du système médiatique, mais la profondeur de son introspection personnelle. Il ne cherche pas à préserver son image – il s'y accuse même frontalement : « Je considère que je suis aussi un criminel parce que je n'ai rien fait pour sauver ces deux fillettes hutus que j'ai vues égorgées sous mes yeux. » Cette confession déchirante illustre sa détermination de briser le cycle de l'impunité morale, en commençant par lui-même.

Au-delà des clivages ethniques — un journalisme révolutionnaire (1994-2005)

L'impartialité de Sinduhije le place dans un véritable « no man's land » ethnique où il était suspect aux yeux de tous, comme il le révèle dans « Ijambo » : « Certains de mes collègues tutsis me haïssaient, mais ils me respectaient aussi. Ils me considéraient comme un idéaliste, et parfois ils faisaient courir la rumeur que j’étais un Hutu — ce qui était une grave insulte pour ma mère, qui craignait et détestait les Hutus. » De l’autre côté, il constate avec lucidité : « Mes collègues hutus, eux, voulaient m’utiliser, en expliquant que leur cause était juste. Mais pour moi, je comprenais trop bien le jeu : ils étaient tous pareils, et moi, j’étais différent. »

Cette position singulière le conduit à quitter la radio nationale pour lancer d'abord un hebdomadaire indépendant, « La Semaine », puis avec un ami américain de Search for Common Ground, fonde le « Studio Ijambo », projet pionnier de narration éthique où victimes tutsies et hutues sont invitées à parler elles-mêmes, sans filtre, sans hiérarchie. Plus tard, il établit la Radio Publique Africaine (RPA), qui devient rapidement l'une des voix les plus écoutées et respectées du pays, connue pour son indépendance et son courage.

Aujourd'hui encore, Sinduhije maintient cette posture transcendant les clivages ethniques, tout en reconnaissant ses origines : « Mon grand-père, Paul Rukindikiza, tout comme mon père, André Sinduhije, né à la colline de Kibenga-Migende, commune Kayokwe, de la province de Mwaro, était un tutsi du clan des Basapfu. Dans une société patriarcale, je suis donc tutsi du clan des Basapfu », précise-t-il fièrement lors de notre interview. Il ajoute néanmoins : « En tant que leader politique, je privilégie les idées et les solutions aux problèmes des Burundais plutôt que les identités ethniques, qui n'apportent aucune valeur ajoutée. »

Journaliste influent — Relations complexes avec le CNDD-FDD (2005-2006)

Sa proximité avec le CNDD-FDD alimente la controverse. Il clarifie : « contrairement à ce qu'on dit, la RPA n'a jamais soutenu le CNDD-FDD. J'entretenais personnellement de bonnes relations avec les leaders du FNL et CNDD-FDD, notamment Hussein Radjabu, qui étaient des sources précieuses ».

Il m’explique que cette proximité avec certains leaders rebelles n'était pas idéologique mais stratégique. Il me raconte avoir convaincu Radjabu en 1999, à Kigoma en Tanzanie, « d'arrêter les attaques ciblées contre les civils Tutsis dans les camps des déplacés ou les attaques sur les routes nationales, en lui expliquant que tous les Tutsis n'étaient pas liés à l'armée qu'ils étaient censés combattre ». Cette intervention, assure-t-il, mit fin plus tard à ces attaques, illustrant la capacité d'influence que lui conférait son statut de journaliste respecté.

Un autre épisode méconnu illustre encore son rôle : « j'ai déjoué un plan d'assassinat de 34 députés – dont 4 de l'UPRONA et le reste du FRODEBU – en informant directement Radjabu et les concernés. Mais, il a mal réagi, marquant le début de notre rupture », me révèle-t-il.

Sinduhije tient à démentir rumeurs persistantes : « Depuis ce jour, Radjabu a tenté de me discréditer en répandant des rumeurs selon lesquelles il m'aurait proposé un poste ministériel. Ces allégations étaient fausses : en tant que directeur de la RPA, j'avais plus de liberté, d'influence et un budget supérieur à celui d'un ministère. »

La rupture avec le CNDD-FDD survint en 2006, après un an au pouvoir : « Les arrestations arbitraires et les tortures infligées à Alphonse Marie Kadege et à d'autres m'ont révolté. Ces actes m'ont rappelé les purges de 1969 et 1972. J'ai craint que le CNDD-FDD ne reproduise un cycle de vengeance ethnique », s'indigne-t-il. Cette prise de conscience provoquée par les dérives du CNDD-FDD le poussa à franchir un pas décisif en fondant le Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie (MSD).

La difficile métamorphose du journaliste en homme politique (2006-2015)

Ce passage du journalisme à l'engagement politique directement s'accompagna de transformations profondes, tant dans la posture publique de Sinduhije que dans ses relations avec ses anciens confrères. Un événement survenu en 2013 illustre parfaitement les contradictions de cette métamorphose inachevée.

Sur les ondes de la Radio Publique Africaine (RPA) qu'il avait lui-même fondée, Sinduhije perd son sang-froid face au journaliste Serges Nibizi qui l'interroge avec insistance dans son émission phare, « Kabizi ». En direct, il laisse éclater une menace : « Termine cette émission, et on verra si tu reparleras dans ce micro, si tu es un homme (courageux). » Comment l'auteur d'Ijambo, ce fervent défenseur de la liberté de presse, pouvait-il adopter une posture si intimidante ?

Le contexte éclaire partiellement ce paradoxe : Sinduhije savait alors que certains journalistes dont Serges Nibizi « coopéraient secrètement avec les services du régime ». Trahi dans sa propre « maison médiatique », l'homme politique avait supplanté le journaliste éthique. Fait rare dans la culture politique burundaise, il présenta ses excuses publiques le jour même, témoignant que sous la colère de l'homme politique subsistait l'intégrité du journaliste.

Interrogé sur la fragmentation de l'opposition burundaise, Sinduhije aborde les compromis stratégiques qu'il a dû consentir dans son parcours politique : « Rejoindre l'ADC-Ikibiri en 2010 était une décision stratégique pour unir l'opposition contre le régime du CNDD-FDD, malgré les antécédents de certains leaders. Nous avions une volonté d'apprendre à travailler ensemble... C'est pourquoi notre parti MSD a pris ce risque de coalition avec des leaders souvent bien compromis », explique-t-il lors de notre entretien. Ce choix fut répété en 2015 avec le CNARED, coalition formée pour s'opposer au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. « Malgré les trahisons répétées, le MSD a toujours privilégié l'intérêt général en restant dans ces coalitions », insiste-t-il.

Ces années sont jalonnées par une opposition fragmentée, des manifestations réprimées, des arrestations et une frustration croissante face à l'incapacité à faire émerger une alternative démocratique crédible dans un système verrouillé. Entre ses principes journalistiques d'antan et les nécessités tactiques de la politique, Sinduhije a dû naviguer dans les eaux troubles des compromis, parfois au risque de se perdre lui-même.

L'exil et l'introspection — entre idéal et pragmatisme (2015-présent)

Depuis la crise politique de 2015, Sinduhije vit en exil, accusé par le régime burundais d'être lié à la rébellion armée RED-Tabara. Il nuance sa position : « Je reste engagé politiquement, pas militairement. Cependant, je comprends que certains puissent y voir un ultime recours face à un régime qui ignore tous les efforts politiques ».

Cette position s'inscrit dans une tradition complexe où des figures comme Nelson Mandela ont reconnu que la violence pouvait devenir inévitable quand toute voie pacifique est étouffée. « Il est inutile et irréaliste pour des dirigeants d'organisations de dire au peuple de ne pas se battre, quand toutes les voies pacifiques sont systématiquement fermées », justifiait-il ainsi la création de la branche armée de l'ANC. Même Mahatma Gandhi, référence incontournable de la non-violence, affirmait dans les colonnes de Young India en 1920 que « lorsqu'il n'y a d'autre choix qu'entre la lâcheté et la violence, je conseille la violence. »

La révélation la plus frappante de notre entretien est sans doute son aveu concernant son virage politique : « Avec le recul, je considère mon entrée en politique comme une erreur stratégique, car le milieu politique burundais est gangréné par le mensonge et l'absence de débat d'idées ». Cette confession témoigne d'une lucidité et d’une honnêteté rares : « Si je pouvais revenir en arrière, je continuerais ma lutte dans le journalisme, où j'avais plus d'impact. Cependant, ayant convaincu de nombreux compatriotes de rejoindre cette lutte politique, je ne peux pas abandonner à mi-parcours ».

La promesse d'« Ijambo » — Un héritage pour le Burundi contemporain

Sa lecture du Burundi actuel est sans concession : « Le terrain politique est miné. Il faut un changement radical de penser. Il faut intellectualiser la politique », constate-t-il avec amertume. « Mais, mes convictions fondamentales n'ont pas changé : je crois en la vérité, la justice et la participation du peuple. Seule la méthode a évolué », maintient-il.

Cette constance se manifeste dans son refus des appartenances ethniques faciles et son aspiration à « une politique des idées ». L'homme qui écrivait, en 1998, « je considère que je suis aussi un criminel » est aujourd’hui celui qui confesse « mon entrée en politique fut une erreur ». Ce courage de l'autocritique publique fait de lui une figure singulière et rare.

Le parcours de Sinduhije éclaire les dilemmes de toute société post-génocidaire : comment concilier vérité et action efficace ? Mémoire douloureuse et réconciliation ?

Au-delà de ce parcours individuel, malgré ses erreurs, ses colères, ses ambiguïtés, continue de poser les vraies questions : que reste-t-il de la promesse d'« Ijambo » pour le Burundi d'aujourd'hui ? Les Burundais peuvent-ils s'extraire du piège des identités meurtrières sans nier leur histoire ? À quel moment la parole doit-elle céder la place à l'action, et quelle forme cette action doit-elle prendre pour ne pas reproduire les violences qu'elle combat ? La réponse ne viendra pas d'un homme seul, mais d'une conscience collective capable de faire face à son passé sans y rester enchaînée.

La cicatrice ouverte — vers une cohérence cruciale

« Ijambo » n'est pas une relique figée. C'est une cicatrice ouverte qui continue d'irriguer la conscience politique burundaise. Ce texte révèle un homme en lutte contre les assignations identitaires, contre le cynisme ambiant et les compromissions.

Pour éviter que la cause se dilue, il faut définir une ligne claire. Si le journalisme est insuffisant à lui seul, et la lutte armée dangereuse, reste un troisième espace : celui de la résistance stratégique, de l’union des exilés et des forces intérieures, au service d’un projet commun dépassant les clans.

Cette exigence de clarté concerne tous les Burundais épris de changement. À l'heure où les divisions ethniques persistent sous couvert d'unité forcée, où l'exil se prolonge pour des milliers de citoyens, le pays a besoin d'une vision politique cohérente qui dépasse les clivages identitaires sans les nier.

Sinduhije, par son parcours singulier, représente à la fois les contradictions et les espoirs de cette génération d'exilés cherchant à définir une voie vers un retour digne. Le paradoxe du parcours de Sinduhije — journaliste de vérité devenu homme politique confronté aux compromis — montre à quel point il est difficile de préserver l’esprit d'« Ijambo » dans la sphère politique burundaise.

Pour que la promesse d'« Ijambo » se concrétise, il faudra que Sinduhije et les autres voix de l'opposition en exil tracent une ligne claire — et qu'ils acceptent d'en payer le prix. Pas celui de l'exil, qu'ils connaissent déjà. Mais celui de la cohérence. De la responsabilité. Et, peut-être, du renoncement à certains feux pour rallumer la parole qui, seule, permet de bâtir un projet de société transcendant les divisions meurtrières du passé.